- 沛縣政協舉辦家族地契和文廟銘文磚捐獻儀式

- 2024-05-11 16:27作者: 季忠義來源:本站

5月8日,沛縣政協文史研究員袁輝先生家族地契和文廟銘文磚捐獻儀式在縣政協611會議室舉辦。捐獻儀式由沛縣政協文化文史委主辦,縣檔案局代表接受捐贈。

據了解,袁輝先生是沛縣政協首批聘任的文化文史研究員,多年來致力于地方文化史研究,并對其家族世代相傳的土地契約傾力保護。本次捐獻的家族地契最早為清朝順治二年。順治是清朝第三位、清軍入關后的第一位皇帝,清世祖愛新覺羅·福臨(1638年—1661年)的年號,共使用十八年。本時期的土地契約是目前我縣發現最早、跨度最長、保存最完整的家族契約,凝聚著豐富的文化價值和歷史信息。順治年間屬清朝早期,國內民族矛盾比較尖銳。在這種歷史轉折關頭,袁氏先族能夠置產購地,可見不僅具有一定的經濟實力,也有一定的政治預判力,不一般的投資眼光。

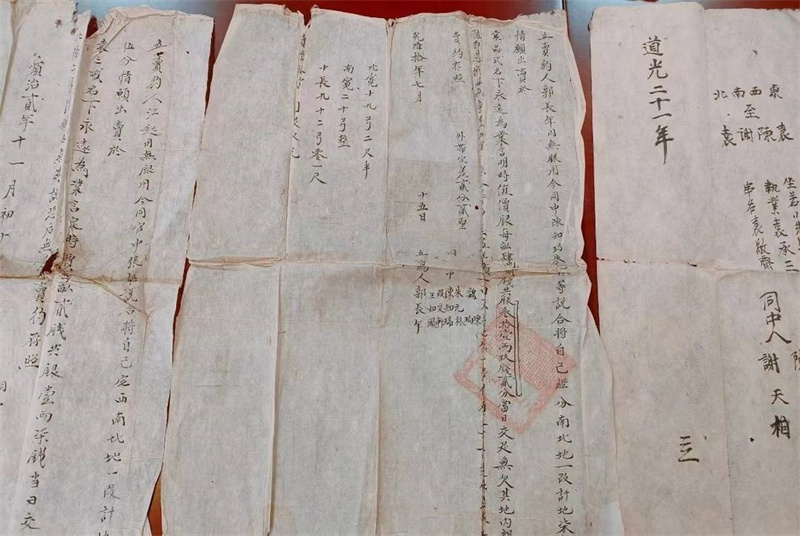

地契是土地所有權的憑證,詳細記錄了當時土地交易位置、面積、價格、見證人、簽約時間等完整信息,有的還有政府加蓋的印章等。本次捐贈的這批家族地契文書,時間跨度從1645年順治二年到1961年,共計40多張,其中還有蓋有印章的印花稅單。它是研究地方政治、經濟、人文、歷史、教育等情況難得的珍貴資料,文化價值、檔案價值、歷史價值很高。同時,捐獻的一批銘文磚刻有“光緒二十三年正堂馬制”。據考證,光緒二十三年(1897)是沛縣最后一座文廟的建造時間,是沛縣歷史上清官賢宦的代表三次主政沛縣的知縣馬光勛最后一次任職時的作品,很有研究價值。

近年來,縣政協積極開展文產融合工作,形成了文化和產業相得益彰、比翼雙飛的良好開局,也影響帶動了許多文史愛好者將自己珍藏的文物向社會進行捐贈,形成了良好的社會氛圍。“今后我們會影響帶動更多的人群策群力、接續奮進,進一步深入挖掘地方文化產業資源,打造產業產品文化標桿,服務地方文化發展。”縣政協文化文史委主任季忠義說,“這批地契完整記錄了清朝初期至新中國成立后三百多年間沛縣大地上一個家族生生不息的發展史,也是中國鄉村土地交易史,對研究家族變遷、土地管理制度沿革等具有重要檔案價值。我們將會同相關部門盡快聘請專家,對這批地契進行搶救性修復,并通過圖書出版、專業展陳、開發文創產品等多種形式加強宣介、研究,讓沉默的文物‘會說話’,打造沛縣版的‘袁氏物語’。”